Sfida da governare intervenendo tempestivamente

- Il trend demografico in corso incide negativamente sul potenziale di crescita

- Favorire la partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne

- Necessarie carriere continuative e ben remunerate per pensioni future adeguate

- Garantire maggiore spesa per sanità e LTC senza deviare da obiettivi del PSB

Roma, 8 luglio 2025 | La transizione demografica sta cambiando la struttura della società italiana e avrà rilevanti impatti anche sull’economia del Paese, in particolare sul mercato del lavoro, sul PIL e sulla spesa pubblica per pensioni, sanità e assistenza agli anziani. Sono questi i temi affrontati oggi dalla Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Lilia Cavallari, nell’audizione tenuta alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, in cui ha approfondito gli effetti che la transizione demografica produrrà nei prossimi decenni su economia, welfare e finanza pubblica.

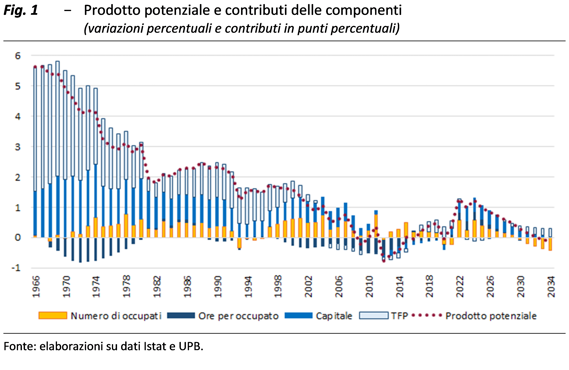

La demografia sfavorevole riduce le prospettive di crescita del prodotto interno lordo: le proiezioni dell’UPB per il prossimo decennio indicano infatti una crescita potenziale (fig. 1) che perde vigore man mano che si riduce la spinta dell’accumulazione di capitale, per il venire meno degli investimenti del PNRR, e che il contributo dell’occupazione diviene nel complesso negativo.

Il sistema pensionistico si troverà a fronteggiare pressioni di spesa significative nei prossimi quindici anni mentre, nel lungo periodo, le sfide riguarderanno piuttosto l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali con importi medi delle pensioni che si ridurranno rispetto ai redditi medi da lavoro. La crescita delle principali ulteriori spese legate all’invecchiamento della popolazione, ovvero sanità e long-term care (LTC), si prospetta comunque moderata se l’allungamento dell’aspettativa di vita non comporterà un aumento degli anni vissuti con problemi di salute o disabilità.

La transizione demografica comporterà una riduzione della popolazione in età da lavoro e un suo sbilanciamento verso le classi di età più elevate; la popolazione attiva sarà superata da quella anziana fuoriuscita dal mercato del lavoro. L’aumento del 3,8 per cento del tasso di occupazione registrato dal 2004 al 2024 è dovuto al contributo positivo della classe di età 50-64 anni e, in misura minore, alla crescita dell’occupazione tra le donne in età adulta (35-49 anni); mentre l’apporto delle classi di età più giovani è stato negativo.

Per mitigare tale andamento è necessario intervenire con politiche che favoriscano una più ampia partecipazione al mercato del lavoro, volte a ridurre gli inattivi, migliorando le condizioni di occupabilità degli individui in età da lavoro. Il Paese ha infatti un esteso bacino di inattività, che nel 2024 riguardava più di 12 milioni di persone, due terzi delle quali donne. Ciò costituisce un freno all’attività produttiva oggi e diventerà sempre meno accettabile domani, quando la popolazione in età lavorativa si ridurrà ancora. Sono necessari interventi volti a favorire il raggiungimento di un maggiore livello d’istruzione, soprattutto per i giovani, e ad affinare e riqualificare le competenze professionali; è inoltre necessario rafforzare le politiche di conciliazione della vita con il lavoro e assicurare maggiori servizi pubblici per la cura di bambini e anziani, che oggi è prevalentemente a carico delle donne.

Il saldo migratorio può dare un supporto significativo al contenimento del declino demografico e ad aumentare la popolazione attiva. È necessario potenziare la capacità di attrarre lavoratori qualificati e di trattenere i giovani che emigrano, in particolare con migliori condizioni lavorative e un ambiente favorevole allo sviluppo di progetti di vita radicati nel Paese. Ulteriore e non meno importante intervento è quello sui flussi in uscita dal mercato del lavoro, su cui si può agire attraverso incentivi a prolungare la durata dell’attività lavorativa e misure mirate a un più rapido reinserimento dei disoccupati.

Bisogna promuovere lo sviluppo e l’adozione su vasta scala delle tecnologie di frontiera e favorire un efficace adeguamento delle competenze della forza lavoro, attraverso un’azione mirata di supporto all’accumulazione di capitale fisico e umano e contribuendo a creare un ambiente favorevole alla crescita e all’innovazione.

Nonostante la prospettiva di un significativo aumento delle spese legate all’invecchiamento nel prossimo decennio (con un picco nel 2040), le proiezioni disponibili mostrano una sostanziale tenuta dei conti pubblici nel lungo periodo. In ogni caso, dell’andamento inizialmente crescente di questa spesa dovrà tener conto la programmazione di bilancio di medio termine, per continuare a garantire la continua e plausibile discesa del debito pubblico in rapporto al PIL richiesta anche dalle regole europee.

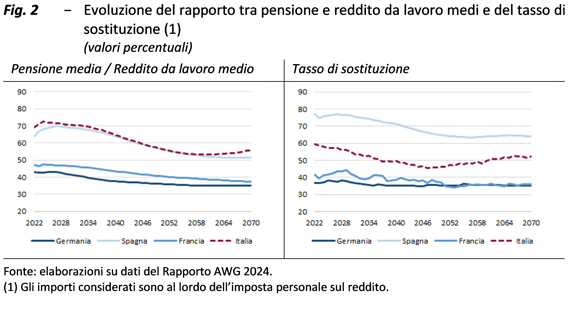

Nello scenario di base dell’Ageing Report 2024 del Working Group on Ageing Populations and Sustainability (AWG), dal 2022 al 2070 si realizzerebbe una riduzione della spesa pensionistica sul PIL (-1,9 punti percentuali, al 13,7 per cento) per effetto di un sensibile aumento dell’età di pensionamento e di una riduzione significativa nel rapporto tra pensione e retribuzione media (fig. 2) mentre crescerebbero sia la spesa sanitaria (+0,1 punti percentuali del PIL, al 6,4 per cento) sia quella per la long-term care (+0,5 punti, 2,1 per cento). Si assisterebbe a un processo di parziale ricomposizione della spesa connessa con l’invecchiamento, con la componente pensionistica che, pur rimanendo di gran lunga maggioritaria, vedrebbe diminuire il suo peso relativo in favore delle spese sanitarie e per long-term care.

Sul fronte delle pensioni, è importante che venga mantenuto l’adeguamento automatico alla variazione dell’aspettativa di vita dei requisiti anagrafici e contributivi minimi per l’accesso al pensionamento al fine di attenuare l’aumento dell’indice di dipendenza dei pensionati ed evitare che le pensioni risultino troppo basse, con conseguenti pressioni sugli istituti assistenziali. La gestione di questi strumenti, soprattutto per le procedure di reazione a scostamenti tra valori realizzati e attesi nelle prospettive di vita, richiede attenzione all’andamento dei fenomeni demografici ed è preferibile sia definita ex ante e in maniera trasparente piuttosto che con interventi ex post e di tipo discrezionale. In virtù del funzionamento del sistema contributivo, le prestazioni future saranno comparabili con quelle attuali se il mercato del lavoro sarà in grado di assicurare carriere lunghe, continuative e ben remunerate.

Sul fronte della spesa sanitaria, le maggiori criticità provengono dalle pressioni dal lato dell’offerta, che vanno tenute sotto controllo con la programmazione e la regolazione del sistema, e dalle attuali debolezze del Servizio sanitario nazionale, che andrebbero affrontate con un rafforzamento strutturale a partire da misure di contrasto all’abbandono da parte del personale. Rimane aperta la questione dell’adeguatezza dell’attuale finanziamento del Servizio sanitario nazionale e della garanzia dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la long-term care, gli attuali sistemi di welfare non sono ancora del tutto preparati ad affrontare gli effetti dei mutamenti nella composizione demografica della popolazione. Un rafforzamento del sistema italiano, per avvicinarlo ai migliori standard europei, implicherebbe ulteriori incrementi di spesa e un riorientamento dai sostegni monetari ai servizi pubblici. Un passaggio, quest’ultimo, che la recente riforma, prevista dal PNRR, non ha effettivamente realizzato.

Eventuali maggiori risorse che si dovessero rendere necessarie per potenziare i servizi sanitari e la long-term care richiederanno misure compensative in altri settori di spesa o aumenti discrezionali della pressione fiscale per evitare un impatto sfavorevole sulla discesa del debito in rapporto al PIL.

Sarebbe inoltre necessario superare i divari nell’accesso e nella qualità dei servizi, per evitare che le differenze territoriali rafforzino gli incentivi all’emigrazione interna, e valutare in maniera tempestiva, con dati capillari e integrati tra Istituzioni, come evolveranno i bisogni sanitari e di assistenza, per poter programmare per tempo interventi di mitigazione e adattamento.

L’UPB ha inoltre sottolineato come l’impatto della transizione demografica sia parte integrante del nuovo quadro di regole europee e che il consolidamento di bilancio durante il periodo di aggiustamento (2025-2031 per l’Italia) viene stabilito anche considerando esplicitamente l’impatto dell’aumento delle spese per invecchiamento sulle proiezioni del debito in rapporto al PIL nel decennio successivo.

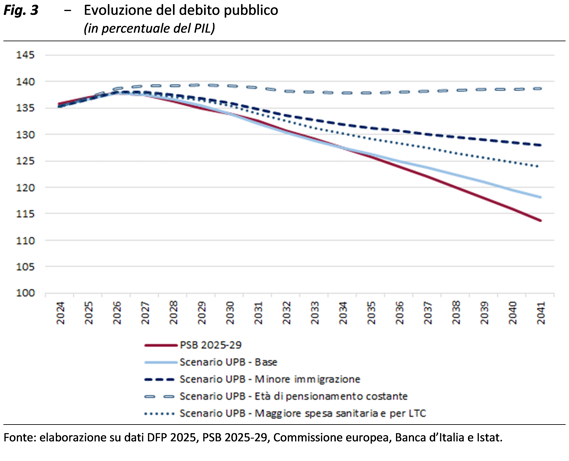

Per valutare gli effetti sul debito pubblico, l’UPB ha sviluppato tre scenari alternativi rispetto allo scenario di base per l’Italia riportato nel Rapporto AWG 2024. Le proiezioni UPB assumono una serie di ipotesi alternative rispetto allo scenario di base: riduzione dei flussi migratori netti del 33 per cento; congelamento dell’età di pensionamento ai livelli del 2023 e disattivazione dei meccanismi di adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita; incremento di spese sanitarie e per LTC.

Nei tre scenari, l’aumento della spesa per invecchiamento (rispettivamente, 0,2, 0,4 e 0,3 punti percentuali di PIL in media nel 2024-2041 rispetto allo scenario di base) e la minore crescita del prodotto potenziale prevista per lo scenario con minore immigrazione e in quello di invarianza dell’età di pensionamento, peggiorerebbero il disavanzo di bilancio in rapporto al PIL. La discesa sotto la soglia del 3 per cento programmata dal Governo per il 2026 verrebbe rimandata al 2027 con il primo e terzo scenario, e al 2030 nel secondo scenario; in quest’ultimo, il deficit si assesterebbe sotto il 3 per cento del PIL solo nel 2030, ritornando a superare tale soglia dal 2036.

Il rapporto tra debito e PIL si deteriorerebbe in tutti gli scenari alternativi rispetto al PSB e allo scenario base UPB (fig. 3): nel 2031 andrebbe al 134 per cento nello scenario di aumento delle spese sanitarie e per LTC e al 135 nel caso di minore immigrazione (incremento di 2 e 3 punti di PIL). Nello scenario con congelamento dell’età di pensionamento, il debito salirebbe al 139 per cento del PIL, +7 punti rispetto allo scenario base UPB. Pur rimanendo su una traiettoria discendente, il rapporto tra debito e PIL diminuirebbe in modo meno marcato rispetto al PSB e arriverebbe nel 2041, rispettivamente, al 124 per cento nello scenario di maggiori spese sanitarie e per LTC e al 128 nello scenario con minori flussi migratori. Nello scenario con invarianza dell’età di pensionamento, il debito non si ridurrebbe e arriverebbe al 139 per cento del PIL nel 2041, con un differenziale di 25 punti rispetto allo scenario del PSB.

Per continuare ad assicurare la discesa del debito nel medio termine, dovrebbero essere previste verifiche periodiche delle ipotesi demografiche e assicurare che eventuali interventi in ambito pensionistico, sanitario e di assistenza non vengano finanziati in disavanzo.

Le analisi confermano la centralità delle ipotesi demografiche e delle variabili di policy per la discesa del debito in rapporto al PIL e quindi, nel nuovo quadro di regole della UE, per la determinazione dello sforzo di bilancio. In questa prospettiva, secondo l’UPB, è auspicabile che la revisione della legge di contabilità rafforzi i presidi per garantire la trasparenza della programmazione degli interventi, il monitoraggio della loro attuazione e la valutazione degli effetti.

Alla luce delle dinamiche in atto in Italia come in altre economie avanzate, gli effetti del declino demografico vanno contrastati intervenendo su più fronti, per favorire la natalità, la crescita dell’occupazione, e la valorizzazione del lavoro. Intervenire con lungimiranza e tempestivamente, ha concluso l’UPB, permetterà di affrontare la transizione demografica non come un’evoluzione da subire ma come un processo da governare.